加賀飛行甲板 風向き標識周辺の復元 ― 2024年02月13日 09時52分48秒

先日書いた、加賀飛行甲板の中央部風向き標識の続きです。

元記事はこちらをご覧ください。

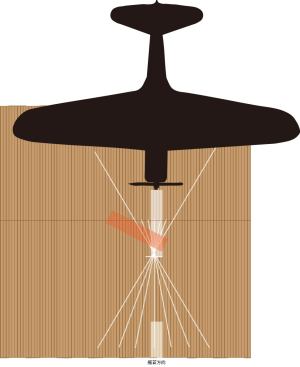

かいつまんで説明すると、真珠湾攻撃直前の加賀飛行甲板で撮影された3枚の艦攻隊集合写真(艦攻隊総員集合写真、北島分隊集合写真、鈴木分隊集合写真、いずれも同じ日に撮影されたと思われる。16年12月5日か7日)に写っている白線の様子から、加賀飛行甲板中央部の2つ目の風向き標識の存在に関して書いたものです。

【総員集合写真】

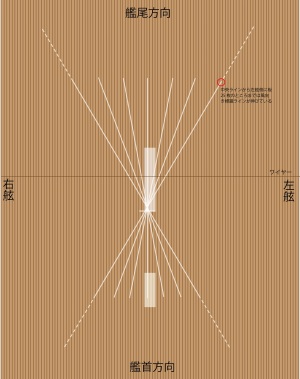

いろいろと知人にも考察してもらった結果、飛行甲板中ほどにX状の風向き標識が描かれていてるようだという結論に達しました。

※知人提供加賀飛行甲板図

知人によるとこの加賀の数字、中央破線の右舷側に描いてあるらしいです。

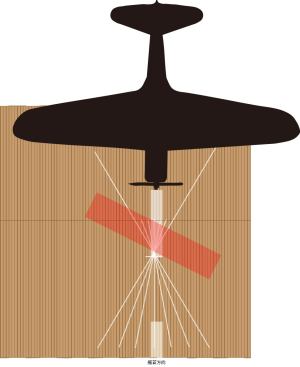

※飛行機は縮尺を合わせてわたしが合成しました。

このような状態で、搭乗員たちは飛行機の前に艦首方向を向いて居並び写真撮影をしたのだろうと思います。

今回の本題。

「風向き標識周辺の復元」

前回、「長すぎるわ(;´Д`)」と割愛した部分です。

鈴木分隊集合写真にはほかにも貴重情報がありまして。

飛行甲板中軸線に対してほぼ垂直方向から撮影されているので、

「もしかしてこの画像から甲板の板の幅がわかるんじゃないか?」

と考えました。

中央付近に座っている搭乗員の階級章を利用しました。

知人Hちゃんに所有している実際の丸形階級章の直径を測ってもらったところ6.8~6.9センチぐらい、とのことだったので、6.9センチということでイラレ上で計測し、計算しました(黄色い数字はイラレ上の寸法)。

階級章がある位置(搭乗員がおしりを接地しているぐらいの場所かな)で板の幅を測りました。誤差があると思うので正確ではないですが、15.6センチとでました。

板と板の間に溝があるので、それも考慮に入れないといけないですが、そんなに正確に出なくてもいいので、板幅は約15センチということにしておきます。

「こんな数値出してどうするんだよ!?」

って話ですが。

ちょっとやりたいことがあったんです。

飛行甲板中央部の風向き標識(とその周辺)の復元。

板1枚の幅がわかれば中央部の白い太い破線の太さもわかりますね(おおよそ)。

板4枚分に描かれているので。

さらに、知人によると加賀の風向き標識の角度は60°とのことだったので、それにのっとって風向き標識を描き込んでみると、見えている範囲でどれほどの長さがあるのかもおおよそわかるのではないか?と考えました。

集合写真を撮影した周辺の飛行甲板の様子を溝入りで描いてみました(上の飛行甲板全体図とは上下逆になっています)。

風向き標識で一番長い部分、交点から赤丸のところまで8.6とか8.7メートルぐらいありそうです。そこで写真が切れているのでもっと伸びているんでしょう。

これはあくまでも「板の幅が約15センチ」「風向き標識の開き角度60°」という前提で出した数字なので、例えば板幅がバラバラだったり、14センチだったり、あるいは開き角度が若干違っていたりしたら話が違ってきます。

あくまで上の条件での話。

板幅はたぶん正確には出ていないので(溝もあるし)、おおよその数字としてとらえてもらえればと思います。

形も、上3枚の写真からはわかりません。

端部がきっちり一直線に切りそろえられて正三角形状になっているのか、それとも端部は弧を描いて扇状になっているのか。

端部を切りそろえていた場合。

端部が扇状に広がっていた場合。

プラモデルの作例などを見たら切りそろえられた正三角形状に作ってあるみたいですけど。

三段甲板時代の風向き標識は・・・・切りそろえられているように見えるんですが・・・・よくわかりません。

あと、中軸ラインの白い破線の間隔も写真からはわかりません。

自分なりに写真から数値を出していますが(風向き標識の開き角度が60°、板幅が15センチと仮定して)、これはまだちょっと保留です。

言い切っていいのは、

・幅15センチ程度の板4枚分に白い中軸ライン(破線)が描かれている(約60センチほどか)。

・白い中軸ラインの中心ではなく、やや右舷寄りにX状の風向き標識の交点がある。

・風向き標識の線は7本あり、板の約5分の2ほどの幅ではないかと思われる(板幅が約15センチとすると線幅は約6センチ)。

・風向き標識の一番左舷側、艦尾側の線は白い中軸ライン(破線)端から板25枚分のところまでは確実に描かれている。

他にも眼環位置の復元も試みてみました。

眼環というのは飛行甲板に埋め込まれている飛行機を係止するための装置です。

総員集合写真に写っている眼環。

中央の黒っぽい丸い穴です。

半球状で、ワイヤーを引っ掛けるためのブリッジがかかった装置を飛行甲板に埋め込んでいるそうです。

こうやって係止します。

これ、フェリーの客室にあったイスの係止装置ですけど(笑)

たぶん、こんな感じでフックを引っ掛けていたんじゃないかな。

加賀飛行甲板中央部の風向き標識周辺の見えている範囲で調べてみた結果、横方向には約1.5メートル間隔で設置されているのではないか?(板幅15センチ前提で)

縦方向はもっと間隔が短いように思います。

自分なりに数値を出していますが、ここでは保留ということで。

眼環はほかの空母に関してもずいぶん調べました。

板との関係とか、形状とか。

なかなか興味深いです。

わたしが見たほとんどの空母の眼環は掛かっているブリッジは直線状でした。

イメージとしては上図のような感じ。

正確な話をしだすと、こんな単純ではないんですが💦

ところが、加賀の眼環はほかの空母と形状が違うのです。

写真で見た感じでも「変わった形をしているなあ」と思っていました。

たとえばこれ、12年の加賀の眼環です(乙2浅川三雄さん写真)。

知人に尋ねてみたところ、これ、十字状のブリッジが掛かっているそうなんです。

この2枚は鈴木分隊写真に写っている眼環。

こんなイメージですかね。

眼環の位置がわかりやすいように、周囲を白く縁取りしているように見えます。

板の幅から推定すると直径は10センチ強かなという感じがします。

手元にある空母飛行甲板写真をすべて、あとネット上で閲覧できる空母飛行甲板写真、それらをくまなく探してみましたが、いまのところ加賀のような十字状ブリッジの眼環は見つけられていません。

フックを引っ掛けやすいと言えば引っ掛けやすい形状ですよね。

一度引っ掛けたら動きにくいでしょうしね。

どうして加賀だけ?って気はしますが。

割と正確に復元した(つもり)風向き標識の場所に97艦攻と搭乗員たちを配置してみました。

何度も言いますが、3枚の写真からは風向き標識の線がどこまで伸びているかはわかりません。

総員集合写真。

北島分隊集合写真。

鈴木分隊集合写真。

じつはほかにも検討していたことがあります。

飛行甲板の板の組み方。

結論から言うと、真珠湾時の上の3枚からは板の組み方はわかりませんでした。

ただ、大和ミュージアムが公開している加賀の昭和3年の建造時の写真(3段甲板時代)で見ると、板の組み方がよくわかります。

こんな感じで、5枚一単位で繰り返して敷いているように見えます。

先日、近所の木工店で売っていたスギとヒノキの端材で作った20分の1飛行甲板は加賀の昭和3年写真をもとに組んだものです。

テキトーに組んだんじゃないんですよ(^_^;)

さらにそこにマステで中央破線と風向き標識を貼りこんだもの。

(何度も言いますが、中央破線も風向き標識も長さは把握できていません)

同じ長さのマステを貼ったので風向き標識が扇状になっていますが、ホントは三角形状だったかも。

昭和3年の木甲板を参考に組んで、そこに真珠湾直前の風向き標識を貼りこんだので、たぶん実在しない飛行甲板です。

20分の1海軍搭乗員さん。

板は両面テープで貼り付けているので、ところどころ浮いちゃっています。

白線はマステじゃなくて”塗る”が正解なんですが、失敗したらと思うと怖くて塗れません(;´Д`)

板と板の間はわざと隙間が空けてあります。ホントはここに実際のように何物かを充填したかったんですが、細すぎてやめました。

不細工でスイマセン💦

ホントは2つ目の風向き標識の復元は加賀プラモデルでやりたいんだけどねー。

※画像は島田直さん、町元善春さんご遺族、浅川三雄さんご家族、大澤昇次さんご提供

加賀飛行甲板図は知人ご提供

知人にはほかにも飛行甲板全般に関する様々なご教示をいただきました。

Hちゃんはじめ、みなさまいつもありがとうございます。

松本さんのアルバムの写真 ― 2023年05月18日 16時30分13秒

松本勝正さんの予科練時代のアルバム(というかスクラップブックみたいなの)に貼られていた写真で、直接本人とは関係なさそうな、海軍の宣伝写真みたいなのが何枚かありました。

松本さんに限ったことではなく、予科練生のアルバムではよくあることです。

ひとつ前の投稿の写真のように「検閲済」と印刷されたものもあるので、軍から配られたもの(販売したのかもしれませんが)ではないかと思っています。

古い飛行機や軍艦の写真が多く、わたしが見てもわからないのでいままで放置(←ことばが悪いですが)してきました。

何かわかればなーと思ってここやツイッターに出してみたところ、何ものであるか書き込んでくださった方がいて判明したので書いておきますね。

これは蒼龍らしいです。

戦前唯一の公開写真らしいですよ。

でも、修正バリバリだそうです(^^;)

エンジン3発の飛行艇。

「へー、こんなのあるんだー? 海軍の飛行機かなあ?」

と思って出してみたところ、さっそく、

「九〇式一号飛行艇です」

って教えてもらえました(・∀・)

「そういえばこういう宣伝写真みたいなの(イラストかも知れない)、浅川さんも予科練のアルバムにたくさん貼っていたなあ」

と思って見返してみたところ、ありました(;・∀・)

「九〇式海軍大飛行艇の勇●」(勇姿、かな?))

スイマセン(T_T)

浅川さんの予科練時代のアルバムに貼ってあったので昭和6~9年ごろに入手されたんだと思うんですが、13~15年の松本さんも同じ写真を貼っていたのが興味深いです。

これも「何だろう?」って聞いたら「伊勢型戦艦」だって教えてもらえました。

伊勢型ってことは伊勢か日向ってことだな、どっちだろう?

と思って、さっきパソコンの画面で拡大して見ていたら下の方に「軍艦 伊勢」って印刷してありました。

スイマセン、スイマセン、本当にスイマセン<(_ _)>

※画像は9期生ご遺族、浅川さんご家族ご提供

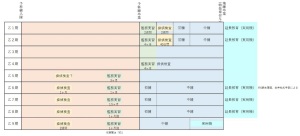

乙1~9期 操偵検査、艦務実習の時期 ― 2023年05月04日 15時11分26秒

前回、「ほぼ完成」と出したのですが、知人が期間に空欄があるのに気づいて情報提供してくれました。

期間も埋まりました。

ありがとうございます!(・∀・)

これ、一番簡易版です。

もっと詳細にやろうと思ったら、

・操偵検査の時期、場所

・艦務実習の時期、派遣された艦

・飛練(初練・中練)の航空隊、期間

こういうのを調べられたらいいのですが。

現時点でわたしが把握しているのは9期だけなので、ボチボチやります。

ちなみに9期を詳細に書くとこんな感じ↓

時期は書き込んでいないですが、

予科練入隊・・・・13年6月1日

操偵検査・・・・14年6月ごろ(1学年の終わりごろ)

艦務実習・・・・15年3~4月(2学年の終わりごろ)

予科練卒業・・・・15年11月30日

飛練操中練・・・・15年11月30日~16年5月末、実用機・・・・16年6月~10月末

偵中練・・・・15年11月30日~16年7月末、実用機・・・・16年8月~10月末

※Tさんご教示感謝です

いくつか追記 ― 2023年05月01日 10時34分37秒

知人からの情報提供で、乙1期が飛練教程を始めた日付がわかりました。

昭和7年12月1日。

倉町先生の記述(十一月二日、第一期飛行練習生として霞ヶ浦航空隊に入隊し、適性検査の結果)から、霞ヶ浦航空隊に入隊したのが11月2日としたら、1ヶ月間、「操偵検査など」をして飛練教程に備えていたのではないかと思います。

なので、「十一月二日、霞ヶ浦航空隊に入隊し、適性検査の結果、十二月一日から第一期飛行練習生として」という流れかと。

作り直しました。

乙3と4は相変わらず何の情報もなく、想像で「乙1・2と同じ流れなのかな?」と思っている程度です。

それと、乙13土屋光明さんのところに出した写真に関して。

坂田さんの遺品の中にあったこの写真です。

神武隊時代の松山での撮影らしいですが。

裏書き。

前列左から「坂田上飛曹」「園田中尉」「加藤上飛曹」、

後列左から「松岡二飛曹」「土屋上飛曹」「和才上飛曹」。

坂田清一上飛曹(乙9、彗星偵)、園田勇中尉(海機53、零戦)、加藤孝雄上飛曹()、松岡2飛曹()、土屋光明上飛曹(乙13、彗星操)、和才嘉信(喜作?)上飛曹(甲10、零戦)

加藤孝雄上飛曹→加藤孝男上飛曹(乙11、零戦)

和才嘉信(喜作?)上飛曹(甲10、零戦)→和才嘉信上飛曹(甲10、零戦)

だそうです。こちらも情報提供がありました。

ありがとうございます。

※画像は9期生ご遺族ご提供

Mさん、Tさん、ご教示感謝です。

予科練と飛練、操偵検査と艦務実習 ― 2023年04月30日 16時10分25秒

先日、乙2の操偵検査期間に関して書いたときに、『予科練外史』に書いてあることで、ちょっとまだ呑み込めていないことがあると書いた点に関して。

初期の予科練制度において、予科練と飛練の間にそのどちらでもない期間があること。

倉町秋次さんの『予科練外史』1巻に以下のような記述がありました(太字部分)。

※数ケ所にわかれて記述されていたものを集めました

【艦務実習】

「第一期予科練習生予科練教程を卒業し飛練教程に進む

予科練で基礎教育を終わった少年たちは、待望の大空への飛翔を目ざして、飛行練習生教程へ進む。

昭和七年十月十四日、仰裁案に示された日取り通りに、予科練習生第一期生七十九名中、病気の為免役になった一名を除き、七十八名が予科練習生教程を卒業して退隊した。規定の教育年限は二年十一ヶ月であったが、一期生がこのように二年五ヶ月に短縮されたのは、前記のように国際情勢の急迫に起因するものであった。」

「十月十四日に卒業した一期生は引き続き十月十六日、当時別府湾に入港していた第一艦隊の戦艦「金剛」、「霧島」、「伊勢」の三艦に分乗して艦務実習を行った。期間は前述の理由によって、正規四ヶ月を二週間に短縮され、十一月二日、第一期飛行練習生として霞ヶ浦航空隊に入隊し、適性検査の結果、操縦専修者四十名、偵察専修生三十名に分かれて十二月二日、偵察専修者は横須賀航空隊に入隊した。

右の外、艦務実習直後、近視者八名は高等科航空兵器練習生として、横須賀航空隊に入隊した。」

予科練で基礎教育を終わった少年たちは、待望の大空への飛翔を目ざして、飛行練習生教程へ進む。

昭和七年十月十四日、仰裁案に示された日取り通りに、予科練習生第一期生七十九名中、病気の為免役になった一名を除き、七十八名が予科練習生教程を卒業して退隊した。規定の教育年限は二年十一ヶ月であったが、一期生がこのように二年五ヶ月に短縮されたのは、前記のように国際情勢の急迫に起因するものであった。」

「十月十四日に卒業した一期生は引き続き十月十六日、当時別府湾に入港していた第一艦隊の戦艦「金剛」、「霧島」、「伊勢」の三艦に分乗して艦務実習を行った。期間は前述の理由によって、正規四ヶ月を二週間に短縮され、十一月二日、第一期飛行練習生として霞ヶ浦航空隊に入隊し、適性検査の結果、操縦専修者四十名、偵察専修生三十名に分かれて十二月二日、偵察専修者は横須賀航空隊に入隊した。

右の外、艦務実習直後、近視者八名は高等科航空兵器練習生として、横須賀航空隊に入隊した。」

※赤字はわたし

「昭和十一年五月一日、第四期予科練習生一三九名は予科練教程を卒業し―中略―予科練卒業と同時に艦務実習に出かける。期間は、多少の差はあっても、特別の場合を除いて、四期生までは約四ヶ月であった。

尚、五期生以降は、艦務実習規定が改定されて、予科練在隊中に行うことになり、期間も四ヶ月が二ヶ月に短縮され――」

【艦務実習】【操偵検査】

「予科練教程終了後の教育コース

当局が画いた予科練習生教程終了後の教育コースは、まず卒業と共に四ヶ月の艦務実習を行い、続いて適性検査として、操偵に分け、約八ヶ月の専門教育を施す。近視その他身体上の都合で搭乗員として不適格者は、高等科整備術練習生教程をとる」

当局が画いた予科練習生教程終了後の教育コースは、まず卒業と共に四ヶ月の艦務実習を行い、続いて適性検査として、操偵に分け、約八ヶ月の専門教育を施す。近視その他身体上の都合で搭乗員として不適格者は、高等科整備術練習生教程をとる」

昭和七年六月二九日

「仰裁案要旨

一、予科練習生出身航空兵の海上実地教育期間を将来航空教育に適合セシムる如く、教育期間を約四ヶ月とし、第三学年教程卒業後、四月下旬、聯合艦隊ニ配乗、艦務実習を行はしめ、八月下旬、霞ヶ浦航空隊に入隊せしむ、

二、練習生は左記により命ず

(イ) 八月下旬より十一月上旬まで飛行練習生として霞ヶ浦航空隊に入隊せしめ、主として操縦術及整備術の教育を施すと共に適性検査を実施す。

(ロ) 霞ヶ浦航空隊司令は適性、学術及勤務等を参照し、操縦又は偵察員として適否を決定し、告達に基き専修別に定む。

(ハ) 飛行練習生に適せずと認むるものは志願により兵器練習生を命ず。

三、前諸号に関連し、練習生教程を左の如く新設すると共に現制度を運用す。

(イ) 飛行練習生教程(操縦・偵察の専修別とす)を新設し、之を霞ヶ浦航空隊(操縦)及横須賀航空隊(偵察)に置く。

(ロ) 兵器練習生教程(普通科、高等科)を新設し横須賀航空隊に置く。

(ハ) 高等科飛行練習生教程を新設し、之を横須賀航空隊に置く。

(ニ) 飛行練習生教育終期を翌年七月上旬とす。」

「仰裁案要旨

一、予科練習生出身航空兵の海上実地教育期間を将来航空教育に適合セシムる如く、教育期間を約四ヶ月とし、第三学年教程卒業後、四月下旬、聯合艦隊ニ配乗、艦務実習を行はしめ、八月下旬、霞ヶ浦航空隊に入隊せしむ、

二、練習生は左記により命ず

(イ) 八月下旬より十一月上旬まで飛行練習生として霞ヶ浦航空隊に入隊せしめ、主として操縦術及整備術の教育を施すと共に適性検査を実施す。

(ロ) 霞ヶ浦航空隊司令は適性、学術及勤務等を参照し、操縦又は偵察員として適否を決定し、告達に基き専修別に定む。

(ハ) 飛行練習生に適せずと認むるものは志願により兵器練習生を命ず。

三、前諸号に関連し、練習生教程を左の如く新設すると共に現制度を運用す。

(イ) 飛行練習生教程(操縦・偵察の専修別とす)を新設し、之を霞ヶ浦航空隊(操縦)及横須賀航空隊(偵察)に置く。

(ロ) 兵器練習生教程(普通科、高等科)を新設し横須賀航空隊に置く。

(ハ) 高等科飛行練習生教程を新設し、之を横須賀航空隊に置く。

(ニ) 飛行練習生教育終期を翌年七月上旬とす。」

【操偵検査】

「尚昭和十一年六月十一日、教育綱領の改正によって、適性検査は予科練の一学年の末期に施工し、操偵に分けて教育するようになった」

上の倉町先生の文章を読むと、―特に赤字にした部分なのですが―、1期生に関しては、

予科練卒業→艦務実習→飛行練習生として霞空入隊→操偵検査

という流れで説明してあるように感じるのですが、2期生に関しては履歴から読むと、

予科練卒業→艦務実習→霞空入隊・操偵検査→飛行練習生

と流れになっているように思います。

どういうことかというと、「操偵検査」をしている時期が、飛練に含まれるのか含まれないかの違いです。

そもそもわたしは乙2の人たちが操偵検査をそんな時期にしていることすら気づいておらず、先日知人に言われて初めて気づいたという体たらくで(^^;)

自分の理解を助けるために、わかる範囲でまとめてみました。仮です。

予科練から飛練の流れ。そこに操偵検査と艦務実習がどこに入って来るかを入れて。

左から右に時間が流れているだけで、時間の長さは表現していません。

浅川さんの履歴を見ると、乙2は明らかに操偵検査の時期は飛練の時期ではないんですよ。

先日書いたものを再掲すると、

昭和9年5月1日 予科練卒業

艦務実習

8月22日 霞ヶ浦海軍航空隊付

10月1日 第二期飛行練習生を命ず

しかし、倉町先生の書きぶりでは乙1は飛練に進んでから操偵検査しているふうにもとれるのですが、どうなんでしょう?

わたしの受け取り方が悪いだけで、倉町先生も「予科練→艦務実習→霞空入隊・操偵検査→飛練」を表現しようとしたのでしょうか。

乙3、4はわたしはまったく様子がわからず、乙5は角田和男さんの手記で予科練中に操偵検査と艦務実習をやっているようだというのがわかるのみです。なのでおそらく予科練卒業と同時に飛練に進んでいるだろう、と。

倉町先生は乙4は予科練卒業後に艦務実習をやったと書いていますので、そうなんだろうと思います。となると、操偵検査はそのあとなのか?

操偵検査をしたのが飛練時代なのか、それとも予科練と飛練の間なのか、どうでもいいといえばいいかもしれないんですが、わたしはちょっとそここだわってみたいかな(^^;)

もし、このあたりの事情をご存じの方がいらしたらぜひご教示いただきたく。

操偵検査の期間に関してですが、上の表では最長40日、最短2週間でずいぶん差がありますが、島田清守さん(乙9)の日記を読むとまあ100名程度で2週間で済んでいるので、地上練習機や空飛ぶ飛行機に乗せて操偵を判別するだけならそれぐらいの期間でできるんでしょう。ただ、倉町先生の記述にあるように『八月下旬より十一月上旬まで飛行練習生として霞ヶ浦航空隊に入隊せしめ、主として操縦術及整備術の教育を施すと共に適性検査を実施す。』ということなら(飛練かどうかは横に置いておいて)、ひと月以上かかるのかもしれません。9期は操偵検査期間に整備術教育をやっている様子はないです。「40日」と「2週間」は同じ「操偵検査」という名称でも内容がちょっと違うのかなと思います。

※20230501追記

乙1期が飛練を始めたのは昭和7年12月1日。飛練の前にひと月操偵検査などをやっていたようです。→別記事

ようやく乙2の予科練卒業から飛練までの流れがつかめたところで――

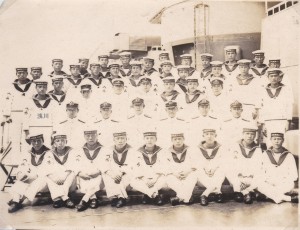

乙2艦務実習中の写真

愛宕艦上なのかな。

士官列の中央の人(左から4人目)は大佐のようですが、宮田義一艦長でしょうか。

こちらは9年6月7日の日付あり。伊香保行軍だそうです。

ペンネントがよく見えないのですが「大日本軍艦愛宕」と「大日本軍艦高雄」の人がいるように見えます。

9期の人は艦務実習中は当時所属していた霞ヶ浦海軍航空隊(予科練)から、たとえば「榛名に派遣」ってことになっているみたいなんです。あくまで霞空の所属。

2期の浅川さんは艦務実習中は完全に愛宕の所属です。

ただ、9期も艦によってはその艦のペンネントを貸与していたようで、これ↓は艦務実習中に台湾に上陸したときに別々の艦の練習生が一緒になって記念撮影したようなんですが、

前列左の武田清さん(操)は「大日本軍艦榛名」、右の萩谷幾久男さん(偵)は「霞ヶ浦海軍航空隊」

後列左の三浦光雄さん(偵)は「霞ヶ浦海軍航空隊」、右の井原大三さん(操)は「大日本軍艦榛名」

9期艦務実習中の写真としては他に「山城」と「金剛」のペンネント写真もあります。「伊勢」と「陸奥」の分を見たことがなくて。

三浦さんと萩谷さんは「陸奥」派遣組です。陸奥ではペンネントを貸してもらえなかったのかな? あるいは上陸するときは付け替えて、ってことだったのかな? そこら辺の事情はわかりません。

自分の整理のために書いたものを投稿したので前後の脈絡がおかしくなっていたりして申し訳ないです。

※画像は9期生ご遺族、浅川さんご家族ご提供

倉町秋次『予科練外史』<1>

角田和男『修羅の翼』光人社

岩井勉『空母零戦隊』文春文庫

第一期予科練習生『予科練習部の回顧』